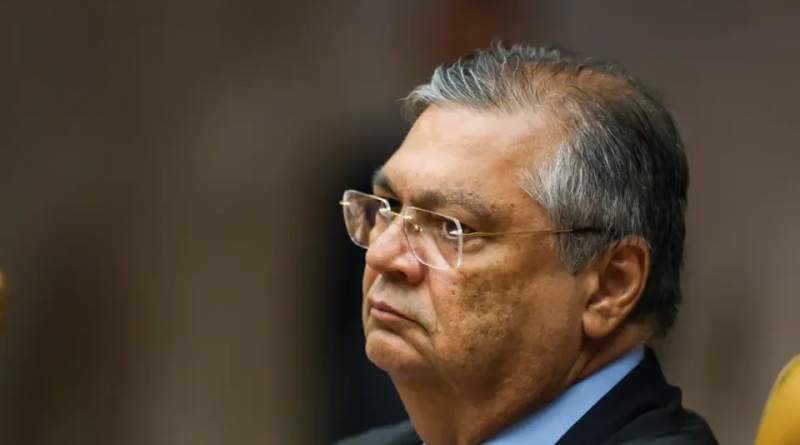

Decisão de Flávio Dino pressiona instituições financeiras e reacende debate sobre sanções inspiradas na Lei Magnitsky

Uma movimentação recente do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, colocou o sistema bancário brasileiro diante de um impasse jurídico e ético inédito, ao trazer à tona um debate até então periférico no cenário nacional: a aplicação de sanções com base em princípios semelhantes aos da Lei Magnitsky. A decisão do magistrado impõe às instituições financeiras um dilema complexo, ao exigir que avaliem, em suas operações, implicações de caráter internacional e de direitos humanos que extrapolam as fronteiras do sistema bancário tradicional.

A Lei Magnitsky, criada inicialmente nos Estados Unidos e desde então replicada em outros países, permite que governos apliquem sanções contra indivíduos acusados de violações graves de direitos humanos ou corrupção sistêmica, independentemente da jurisdição onde esses crimes ocorreram. Embora o Brasil não possua uma legislação equivalente, o conceito passou a ser discutido em decisões judiciais recentes, com destaque para interpretações que aproximam certos atos administrativos e judiciais do espírito da Magnitsky.

Foi justamente nesse contexto que Dino, ao avaliar um caso específico envolvendo operações financeiras de indivíduos acusados de envolvimento em esquemas internacionais de corrupção e violações de direitos fundamentais, tomou uma posição que gerou repercussão imediata. Ao determinar o congelamento de ativos, o rastreamento de movimentações e a análise da relação dos bancos com essas figuras, Dino transferiu para as instituições financeiras uma responsabilidade que até então era concentrada exclusivamente nas mãos do Judiciário e dos órgãos de controle.

A decisão, ainda que baseada em argumentos jurídicos locais, dialoga com uma tendência global: a responsabilização de atores privados por sua participação, direta ou indireta, em sistemas que facilitam crimes de alto impacto. No caso dos bancos, isso inclui a necessidade de rever mecanismos de compliance, políticas de governança e critérios de avaliação de risco associados a clientes com histórico ou suspeita de envolvimento em atos ilícitos.

Para os analistas do setor financeiro, o movimento representa um marco. Pela primeira vez, uma autoridade do Judiciário brasileiro indica que as instituições bancárias devem levar em consideração não apenas a legalidade estrita de suas operações, mas também os reflexos éticos e internacionais de suas escolhas comerciais. Essa interpretação, se consolidada, pode alterar profundamente a dinâmica de negócios, especialmente na área de investimentos, remessas internacionais e gestão de contas de pessoas politicamente expostas.

No entanto, a reação dentro do sistema financeiro foi cautelosa. Dirigentes de grandes bancos e especialistas em direito financeiro demonstraram preocupação com a insegurança jurídica que pode surgir da aplicação, ainda que indireta, de normas e critérios não previstos na legislação brasileira. O receio central é de que, sem uma base legal clara e específica, decisões como a de Dino acabem gerando precedentes instáveis, abrindo espaço para judicializações futuras e para interpretações divergentes entre diferentes órgãos do Judiciário.

Além disso, existe um componente diplomático delicado no debate. A Lei Magnitsky, nos países em que está em vigor, costuma ser aplicada com respaldo político e comissões específicas que avaliam as sanções caso a caso. No Brasil, a ausência de um instrumento semelhante levanta dúvidas sobre os limites da atuação do Judiciário ao lidar com indivíduos e entidades de fora do país — e sobre como isso pode afetar relações comerciais e políticas internacionais.

Por outro lado, defensores da medida adotada por Flávio Dino argumentam que o Judiciário tem o dever de se posicionar diante de situações que envolvam violações graves de direitos humanos e estruturas de corrupção transnacional. Para esses juristas, a Constituição e os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil oferecem respaldo suficiente para decisões que visem coibir práticas que ferem a dignidade humana e o funcionamento justo do sistema econômico.

O dilema, portanto, não é apenas legal, mas também moral. Os bancos, que já enfrentam rigorosas regras de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, agora são desafiados a operar dentro de um novo paradigma, em que a reputação institucional e o alinhamento a princípios éticos globais se tornam tão relevantes quanto o cumprimento das normas locais.

Dentro do STF, a decisão de Dino é vista por alguns como parte de uma postura mais firme do tribunal diante de temas de alcance internacional, especialmente em tempos em que a interconexão entre política, economia e direitos humanos é cada vez mais visível. Também é interpretada como um esforço do ministro em alinhar o Judiciário brasileiro às práticas de jurisdições mais avançadas no campo da responsabilidade corporativa.

O episódio também coloca o Congresso Nacional diante de um novo desafio: debater a necessidade de uma legislação própria sobre sanções internacionais baseadas em direitos humanos e corrupção. A ausência de uma lei similar à Magnitsky deixa lacunas que hoje são parcialmente preenchidas por interpretações judiciais, mas que poderiam ser definidas com maior clareza e segurança através de um marco legal específico.

Em resumo, a decisão de Flávio Dino pressiona o setor bancário a adotar uma nova postura frente a clientes com condutas duvidosas, e lança o Brasil em um debate global sobre responsabilidade, ética e combate à impunidade em escala internacional. Para as instituições financeiras, o caminho à frente exigirá não apenas adaptação técnica, mas também uma redefinição de sua atuação no cenário político e jurídico contemporâneo.